Un conflitto di cui non si parla, ma che ha molto a cuore: questa è la ragione che ha spinto Valentino Ferrari, uno studente originario di Rapallo iscritto al secondo anno di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Genova, a scrivere al nostro giornale per raccontare la sua esperienza come volontario e le problematiche che affliggono alcune regioni del Camerun.

Sebbene la lingua più parlata nel paese sia il francese, esistono due regioni, nel nord-ovest e nel sud-ovest, in cui si parla inglese. Il motivo deriva dalla storia coloniale della zona: se per molti anni questo non è stato un problema, nel 2016 il governo centrale ha deciso di nominare giudici francofoni nelle regioni anglofone, oltre ad agevolare altri francofoni a lavorare nella pubblica amministrazione. A ciò sono seguite proteste, scioperi e tensioni, che l’esercito nazionale ha cercato di reprimere duramente. Verso la fine del 2017, un gruppo di separatisti detti "Ambazoni" ha cominciato a imbracciare la resistenza armata, causando un'escalation che ha fatto partire il conflitto, tutt'oggi ancora in corso.

“Sono partito per un mese come volontario tramite WorkAway, una piattaforma che consente ai membri di organizzare soggiorni in famiglia e scambi culturali. Ho scelto una ONG in Camerun in cui lavorare, nella cittadina di Mbouda, vicino alla zona interessata dal conflitto” - spiega Valentino Ferrari nel corso della nostra chiacchierata. “Ci sono molti rifugiati che provengono dalle regioni coinvolte, che sono poco distanti, una quarantina di chilometri. Spesso è difficile capire quale lingua parlare, essendoci persone provenienti da diverse aree”.

Quali sono le situazioni che hai vissuto che ti hanno colpito maggiormente?

“Mentre vivevo lì sono stati tanti ad avermi raccontato di aver assistito almeno una volta a una sparatoria o a lanci di granate. Tanti sono rifugiati che sono scappati perché le loro case sono andate distrutte, senza sapere di chi fosse la responsabilità, se delle milizie governative o delle milizie ribelli separatiste”.

“Nel periodo più acuto della crisi non si poteva uscire, per via del rischio di incorrere in spari, esplosioni, sequestri e rapimenti - continua a spiegare. “Ancora oggi, i militari hanno l'ordine di sparare a vista ogni ribelle secessionista che trovano: chi non lo fa rischia la detenzione. A parti invertite, vale lo stesso per i separatisti. Insomma, qui la chiamano crisi, ma si tratta di una vera e propria guerra. Mi è stato raccontato, inoltre, che spesso gli ambazoni organizzano posti di blocco, in cui vi è la possibilità di incappare in situazioni spiacevoli: per esempio, possono tagliare una carta d'identità con la bandiera del Camerun. Però, quando passano le camionette dell'esercito, gli informatori lo comunicano, questi posti di blocco vengono smantellati e i separatisti si nascondono tra i boschi”.

“Uno dei problemi principali è che non si sa mai chi è il responsabile. A un certo punto sentono degli spari, le persone sanno che devono nascondersi da qualche parte, e quando tornano si trovano la casa distrutta.

Nelle situazioni peggiori le persone sono scappate e si sono trasferite in altre cittadine, dove però hanno incontrato grandi difficoltà: parlano una lingua diversa, hanno perso il lavoro e devono affrontare più spese, ricominciando da capo la loro vita”.

Esiste la possibilità di aiutare in qualche modo chi è coinvolto in questo conflitto dall’Italia?

“Da qui non è semplice: si possono fare delle campagne di crowfunding che possono essere molto utili, anche se spesso si pone il problema di dove vadano a finire i soldi. Credo che sia importante continuare a parlare di ciò che accade, perché è un conflitto che nessuno conosce”.

Di che cosa vorresti occuparti ‘da grande’, una volta terminati gli studi?

“Vorrei occuparmi di cooperazione internazionale, anche se stando sul campo mi sono reso conto che vuol dire tutto e niente quando ti trovi lì. Per creare dei progetti efficaci occorre prima di tutto confrontarsi con le persone che vivono nei luoghi interessati, perché non si può creare qualcosa senza il loro coinvolgimento. Spesso da qui abbiamo un’idea diversa di quelli che sono i bisogni reali, rispetto alle persone che vivono lì.

Spero di poter tornare in Camerun perché vorrei continuare a lavorare sui progetti che ho iniziato, di cui una con la Croce Rossa”.

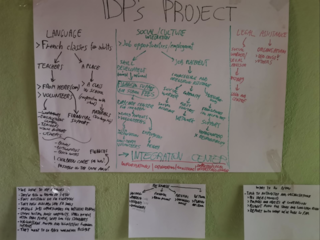

Il progetto di integrazione a cui sta lavorando Valentino e le associazioni che operano sul luogo sono basate su tre filoni: la lingua, con la realizzazione di corsi serali di francese per gli adulti (con l'aiuto a gestire i figli qualora ce ne fosse bisogno); l'inclusione sociale, con il coinvolgimento di assistenti sociali per aiutare a trovare lavoro, con il rafforzamento delle comunità di quartiere, e con il sostegno ai ragazzi che devono andare a scuola; l'assistenza legale, aiutando nelle procedure burocratiche.

“Ma l'ambizioso obiettivo finale è quello di aprire un centro di integrazione nella città, nel quale i rifugiati possano ottenere tutti questi servizi. Non può esserci prospettiva di miglioramento della società senza una forte integrazione”.